Казалось бы, после критики Водного кодекса Медведевым

прокуратура должна была провести работу по выявлению лоббистов этого

документа,

однако руководитель профильного комитета Госдумы и руководитель

соответствующего департамента МЭРТ были отмечены правительственными

наградами.

Состояние воды большинства рек сегодня в России квалифицируется как

«загрязненная» и «грязная», а в таких реках, как Ока, Кама, Томь,

Иртыш, Тобол, Миасс, Тура и Урал, – как «очень грязная». В Брянске,

Астрахани, Твери, Липецке, Курске, Бийске, Стерлитамаке весь объем

сточных вод, нуждающихся в очистке, сбрасывался в реки. В 2006 году в

России только 11 процентов сточных вод подверглись нормативной очистке.

Даже Москва в 2006 году не смогла очистить 98 процентов сточных вод до

нормативных параметров.

Ученые-экологи оценивают состояние источников водоснабжения как

кризисное. Более половины жителей России вынуждены потреблять воду с

риском вреда для собственного здоровья. Об этом и рассказывает академик

РАСН Борис МАСЛОВ.

– Борис Степанович, сейчас у экологов стало модным несколько сгущать

краски, или, как еще говорят, «кошмарить» , для того чтобы перепугать

общественность и добиться своих целей. Не кажется ли вам, что вы

невольно попали в эту категорию ученых?

– Во-первых, ученые и специалисты, делающие подобные заявления, не

получают никаких выгод для себя. А вот вероятность обрести врагов в

лице некоторых чиновников более чем вероятна.

Во-вторых, в правоте моих предупреждений-прогнозов могут убедиться даже

непрофессионалы. Существуют законы о взаимосвязи поверхностных и

подземных вод, неделимости и непрерывности круговорота воды в природе.

Уже доказано, что прогрессирующему истощению подвергаются питьевые

водные горизонты от Санкт-Петербурга до Красноярска. Разве это не

угроза причинения вреда здоровью граждан и создания водного голода в

одной из самых богатых водными ресурсами стран?

– Можно ли считать, что меры, принимаемые государством, адекватны сложившейся ситуации?

– Еще в 2006 году, выступая на коллегии Арбитражного суда, Дмитрий

Медведев, занимавший тогда пост вице-премьера, сказал, что действующий

Водный и Лесной кодексы являют собой образцы плохо сделанных законов.

Но, к сожалению, с тех пор ситуация не улучшилась, а еще более

ухудшилась.

21 апреля 2008 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О

внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации», который

предполагает многочисленные поправки в 28 законов.

Наибольшее беспокойство специалистов вызывают статьи 43 и 44 Водного

кодекса. Представьте себе источник водозабора – чаще всего им бывает

некая труба, через которую вода из рек поступает в систему питьевого

водоснабжения. Обсуждаемый законопроект разрешает водопользователям

сбрасывать воду в 200 метрах вверх по течению и в 100 метрах ниже по

течению от точки забора воды – от упомянутой трубы.

В случае аварии на очистных сооружениях, находящихся в 200 метрах от

створа водозабора, на сообщение о происшествии отводится от 7 до 16

минут. При таком дефиците времени водозабор захлестнется сточными

водами через 5 минут после начала аварии. Эти цифры взяты не с потолка.

Их можно точно просчитать, поскольку они зависят от скорости движения

воды в реках России.

Напомним, что согласно нормам санитарной охраны, зафиксированным в

Водном кодексе 1995 года, объекты сброса промышленных и бытовых стоков

находились на таком расстоянии, чтобы на сообщение об аварии

отводилось от 3 до 5 суток(!). То есть водозаборы можно было

гарантированно успеть отключить. Сегодня ситуация принципиально

меняется.

При этом надо учесть, что большинство очистных сооружений страны не

имеют резервов мощностей и не готовы обеспечить даже относительно

безопасное водоснабжение в условиях малейшей аварии. То есть риски

возросли.

– Возможно, авторы нового Водного кодекса предусмотрели жесткие нормы

контроля за водными объектами, и в первую очередь за состоянием

очистных сооружений?

– Чиновники всегда боялись персональной ответственности за последствия

принимаемых решений. Поэтому еще до принятия новой редакции Водного

кодекса они создали некий «квартет безответственности» по управлению

источниками водоснабжения.

В него включены Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное

агентство по недропользованию, Ростехнадзор и Росприроднадзор. Эта

«могучая кучка» занимается надзором и управлением водными ресурсами. В

таком «квартете» виновных не отыскать, ответственность гуляет по кругу.

Точнее, по квадрату.

Более того, дабы избавиться от неудобных вопросов о причинах

ухудшающегося состояния водопользования, федеральные чиновники с

помощью депутатов Госдумы переложили ответственность за состояние

источников водоснабжения на органы исполнительной власти регионов. Они

передали им полномочия по использованию и охране водных объектов.

Это привело к тому, что управлением водных объектов в бассейне Волги

занимаются 42 органа исполнительной власти! В действующем Водном

кодексе не предусмотрена координация действий в управлении водными

объектами и в ней нет ни слова о восстановлении водных объектов и

разработке совместных бассейновых программ. В прежние времена все эти

вопросы ответственности и полномочий управления водными ресурсами были

в одних руках – Минводхоза.

– А кто заинтересован в продвижении такой одиозной редакции Водного кодекса? Кому захотелось «половить рыбку» в мутной воде?

– Новый Водный кодекс принимается в интересах тех, кто хочет

расширить землеоборот, то есть осуществлять куплю и продажу земли

вдоль водных объектов. Кроме того, он защищает интересы владельцев

особняков, выросших как грибы после дождя на берегах рек и озер.

Казалось бы, после критики Водного кодекса Дмитрием Медведевым

прокуратура должна была провести работу по выявлению лоббистов этого

документа, тем более что известно, кто его писал и какие суммы

потрачены на разработку этих антигосударственных нормативных актов.

Однако руководитель профильного комитета Госдумы и руководитель

соответствующего департамента МЭРТ были отмечены правительственными

наградами. А страна получила очередную проблему. И не только

экологическую.

Беседовал Алексей КАЗАКОВ

Источник -

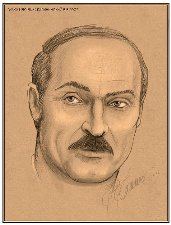

Слово Лукашенко

Слово Лукашенко

30.05.08 Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ!

24.05.08 СНГ должно стать одной из мировых зон мощного экономического роста.

30.04.08 Текст послания Президента народу и парламенту.

12.02.08 Речь Президента в Беларусском государственном университете.

Белорусское издание "Народная газета" о Водном кодексе России. Он поправит положение олигархов и подорвёт экологию страны.

26.05.2008

Комментарии к статье (всего 0)

Комментариев не найдено

Остальные статьи раздела

28.09.2011:

Виктория Нежданова. Обиженные и оскорбленные.

21.09.2011:

Белоруссия: проблемы есть, но уныния нет.

29.08.2011:

Петр Зубов. На радость пятой колонне.

24.08.2011:

Вадим Гигин. Заговор обиженных

11.08.2011:

Виктор Чикин. Не ходите, дети, в Африку гулять.

13.07.2011:

Кирилл Данилин. Берегите Беларусь.

10.07.2011:

Убийство Беларуси – убийство Русской надежды